تقرير: استمرار التمويل الرسمي للمشروعات عقبة تواجهها البنوك

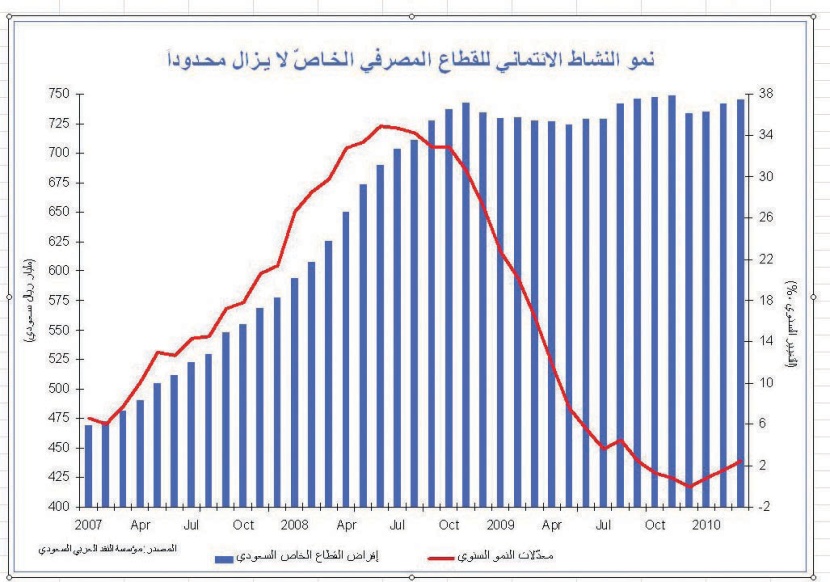

تحسّنت توقّعات الاقتصاد السعودي بفضل الإنفاق الحكومي الضخم، بالدرجة الأولى، ما يعني أنّ دور الإقراض المصرفي في عملية تعافي الاقتصاد السعودي ظلّ محدوداً. فبعد انقضاء جزء كبير من الربع الثاني، ظل النشاط الائتماني للبنوك السعودية الخاصّة دون التوقعات، رغم تحسُّن ثقة الشركات الخاصّة بالاقتصاد الوطني واستمرار أسعار النفط المرتفعة وبقاء الأوضاع المالية القويّة للبنوك السعودية.

وبحسب تقرير أصدره البنك السعودي الفرنسي فإن التمويل الرسمي للمشروعات يمثل إحدى العقبات الرئيسة التي تواجهها البنوك السعودية الخاصّة.

فرغم ضخامة حجم ونطاق سوق الائتمان المحليّة، يبدو من المستبعد أنْ تتوافر الحوافز الكافية لتشجيع هذه البنوك على توسيع نشاطها الائتماني قبل نهاية العام الجاري وبداية عام 2011، لأنّ التمويل الرسمي الهائل يُقلّص فرص الإقبال على القروض المصرفية خلال العام الجاري.

فانطلاقاً من حرصها الشديد على تنفيذ استراتيجيتها التنمويّة قريبة المدى، تتحمل السعودية معظم الأعباء المالية لعملية التعافي الاقتصادي عبر تقديم قروض معفيّة من الفوائد لتسريع إنجاز المشروعات الرئيسية للبنية التحتية، ما يشجّع الشركات الخاصة، بطريقة أو بأخرى، على تفادي القروض المصرفية ذات التكاليف المرتفعة نسبياً.

هنا، يتمثّل السيناريو المثير للقلق بحقيقة أنّ البنوك السعودية الخاصة لم تبذل الجهد الكافي لاستغلال الفرص المتاحة في مجال الإقراض الاستراتيجي محدود المخاطر.

كما أنّ هذه البنوك تتردّد في تقديم قروض إلى الشركات الخاصّة الصغيرة التي لم تسجّل نجاحات باهرة، وتتعامل بحذر شديد مع طلبات الاقتراض التي تتلقاها من الشركات العائلية العريقة، بعد ما عدّلت سياساتها الائتمانية بسبب تعثُّر ديون شركتين عائليّتين كبيرتين في عام 2009. إلى مجمل التقرير:

#2#

لا تزال توقعات نمو التمويل المصرفي متوسط الأجل للمشروعات إيجابيةً خلال الربع الجاري، رغم انسحاب شركة كونوكوفيليبس ConocoPhilipps من مشروع بناء مصفاة ضخمة لتكرير النفط في يُنبع بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية؛ وذلك إثر إعلان شركة أرامكو الرسمية العملاقة وشركة داو كيميكال Dow Chemical خططا لترميم إحدى المنشآت البتروكيماوية في رأس تنورة.

فقد توقّعت البنوك السعودية أن تبدأ خلال الربع الجاري عملية التنافس في تمويل هذه المشروعات التي تربو تكاليفها الإجمالية على 30 مليار دولار.

وهناك أيضاً عديد من المشروعات الأخرى التي تحتاج إلى تمويل مصرفي في عام 2010، علماً أنّ بنوك التصدير والاستيراد أبقت على نسبة التغطية القصوى البالغة 40 في المائة من التكاليف الإجمالية للمشروعات التي تسهم في تمويلها.

لكن نظراً إلى عدم تأكيد انسحاب بعض الأطراف الرئيسة، فإنّ إمكانية مشاركة البنوك السعودية في تمويل هذه المشروعات قد لا تتبلور قبل مرور بضعة أشهر.

نحن نتوقّع أن تبحث شركة أرامكو عن شريك عالمي جديد لإنجاز مشروع مصفاة ينبع لكي تتفادى تمويله بمفردها.

ومع أنّ الدولة السعودية تبذل قصارى جهدها لضمان العودة إلى معدّلات النمو الاقتصادي المرتفعة، إلا أنه ينبغي عليها أن تعمل، في الوقت ذاته، على ضمان اضطلاع القطاع الخاص بدور استثماري فاعل.

ما زلنا نتوقّع أن ينمو حجم القروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاص بمعدل 8 في المائة في عام 2010، لأنه لا يزال من الممكن إبرام عدد من الصفقات التمويلية الضخمة خلال العام الجاري.

وبدأ بعض البنوك بتوسيع نشاطه الائتماني، ولا سيما البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض والبنك السعودي البريطاني، ما قد يشجع البنوك الأخرى على الاقتداء بهذه البنوك للحفاظ على حصصها السوقية.

وفي الشهر الجاري، تتوقع مجموعة مكونة من بنك الرياض ومجموعة سامبا المالية والبنك العربي الوطني أن تبرم صفقة جماعية لإقراض مجموعة ابن لادن السعودية مبلغ 14.5 مليار ريال سعودي، من أجل تمويل بناء مركز الملك عبد الله المالي.

وبدأت البنوك العمل على زيادة نسب القروض الممنوحة إلى إجمالي الودائع، ما يبشر بتحسن أدائها الائتماني خلال الأشهر المقبلة.

وتتسارع وتيرة نمو النشاط الائتماني المصرفي ابتداء من أواخر العام الجاري وعلى مدى عاميّ عام 2011 و2012؛ إذ تشير تقديراتنا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروعات التي ستحتاج إلى تمويل مصرفي خلال هذه الفترة قد تزيد على 120 مليار دولار، وأن أكثر من 60 في المائة من هذه المشروعات سيطلق في عام 2011.

بعيداً عن العقبات التي تعترض سبيل تعافي النشاط الائتماني المصرفي، تخطى متوسط سعر برميل النفط 80 دولارا خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل)، كما أن المملكة رفعت معدل إنتاجها النفطي بصورة تدريجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الخام، ما عزز وضعها المالي ومكنها من تعزيز أصولها الخارجية حتى عادت إلى مستويات ما قبل سنة من الآن.

لكن الشهر الجاري اتسم بالحذر نتيجةً لاحتمال تراجع أسعار النفط بسبب أزمة الديون السيادية الأوروبية.

أما انخفاض مجموع المدخرات المودعة في البنوك السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري والبيانات التجارية الإيجابية، فإنهما يشيران إلى عودة الشركات السعودية إلى استثمار أموالها في الاقتصاد المحلي.

في هذه الأثناء، نستبعد أن يترك إحجام البنوك الأوروبية عن الإقراض وأزمة الديون السيادية لليونان وسواها من دول منطقة اليورو أثراً يُذكر على الاقتصاد الكلي السعودي.

ونتوقع أيضا أن تتقلص الضغوط التضخمية بصورة تدريجية نتيجة لانخفاض معدلات التضخم الأخيرة في الأسعار العالمية للسلع، بما فيها المواد الغذائية.

لكننا نستبعد حدوث أي انخفاض ملحوظ في معدل التضخم العام الحالي، بسبب نمو الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية.

توقعات التعافي الاقتصادي

من الواضح أن البيئة الاقتصادية أصبحت أفضل بكثير مما كانت عليه قبل ستة أشهر، خصوصا أن أسعار النفط تجاوزت 80 دولارا للبرميل في شهري آذار (مارس) ونيسان (أبريل).

ونظرا لتراجع النشاط التجاري العالمي في شهر أيار (مايو) بسبب المخاوف العالمية من العدوى بأزمة الديون السيادية الأوروبية، نتوقع أن تتقلب أسعار النفط في المدى المنظور لكن من دون أن تترك تداعيات مالية على المملكة.

فأسعار النفط التي تحوم حول 60 دولارا للبرميل تكفي لتعزيز الوضع المالي القوي للمملكة ولدعم نمو الاستيراد المحلي بمعدلات معقولة، إضافة إلى تشجيع المواطن السعودي على الاستهلاك.

أما أسعار النفط التي تتجاوز حدّ 70 دولاراً للبرميل، فإنها تمكن المملكة من الإبقاء على مستويات الإنفاق العالية مع تسجيل فائض كبير في ميزان حسابها الجاري.

إن التوقعات متوسطة المدى للاقتصاد السعودي مشجعة للغاية نظراً لإمكانية ارتفاع أسعار النفط ونمو الطلب العالمي عليه.

فقد دأبت الدول الأعضاء في منظمة أوبك أخيرا على رفع معدلات إنتاجها بشكل تدريجي لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الخام، مع أن المنظمة لم ترفع سقف إنتاجها منذ كانون الأول (ديسمبر) عام 2008. وفي آذار (مارس).

وبفضل ارتفاع معدّلات الإنتاج النفطي وبقاء متوسط أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل في شهري آذار (مارس) ونيسان (أبريل)، تمكنت مؤسسة النقد العربي السعودي من ترميم أصولها الخارجية بسرعة.

ففي آذار (مارس)، بلغت قيمة صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي 1.56 تريليون ريال سعودي، ما يعني أن هذه المؤسسة استطاعت إعادة قيمة صافي أصولها الخارجية إلى مستويات ما قبل سنة من الآن، بعد ما انخفضت بنسبة 7.5 في المائة في عام 2009؛ أي بواقع 122.3 مليار ريال سعودي، وذلك للمساهمة في تغطية الميزانية العامة خلال فترة أسعار النفط المتدنية.

ففي أيلول (سبتمبر) 2009، تراجعت قيمة صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أدنى مستوى لها بعد ما فقدت 14 في المائة من قيمتها القصوى، التي بلغتها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 ـ إذ سجلت أسعار النفط رقما قياسيا مرتفعا في عام 2008، قدره 147 دولارا للبرميل ثم تراجعت إلى ما دون 40 دولارا للبرميل في غضون بضعة أشهر.

نظرا إلى حقيقة أن درجة اعتماد المملكة على التصدير إلى أوروبا هي أقل بكثير من درجة اعتماد دول شمال إفريقيا، فإن الميزان التجاري السعودي قد يتحسن نتيجة لانخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، مع أن الصادرات السعودية إلى منطقة اليورو (نحو 10.6 في المائة من إجمالي صادرات المملكة) قد تتراجع.

بدورها، ستواصل البنوك الأوروبية اتباع سياسة تلافي المخاطر تجاه منطقة الخليج، ما سيفاقم ظاهرة تردد البنوك السعودية في الإقراض.

وعلى مستوى القطاع المالي، سيترك خفض تصنيف البنوك الأوروبية أثرا سلبيا في قيمة أصول الصناديق السيادية السعودية والخليجية للثروة والمستثمرين عموماً.

وفي الحقيقة، لا تعتمد المملكة كثيرا على القروض الأوروبية لتمويل مشروعاتها التوسعية المختلفة، كما أن انكشاف بنوكها على أوروبا يكاد لا يذكر.

لكن إحجام البنوك العالمية عن الإقراض قد يدفع البنوك المحلية إلى التمسك بسياسة تلافي المخاطر.

وفي هذه الأثناء، أصبح لدى أغلب البنوك السعودية من الدولارات الأمريكية أكثر بكثير مما لديها من الأوراق النقدية الأوروبية.

ورغم هشاشة الأوضاع المالية العالمية، حافظت الاستثمارات السعودية العامة على زخمها حتى بعد ظهور مؤشرات على تعافي النشاط الاستثماري الخاص، بشكل تدريجي.

وتبدو بيانات الحساب الجاري أقوى مما كان متوقعا. فقد أظهرت البيانات التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أن فائض الحساب الجاري الحقيقي في عام 2009، بلغ 99.4 مليار ريال سعودي.

ارتفاع معدلات التضخم

على هذه الخلفية المالية، قررنا رفع معدل التضخم العام المتوقع لعام 2010، من 4.3 في المائة إلى 4.7 في المائة، وذلك بسبب الارتفاعات الأخيرة المتواترة في الأسعار العالمية للسلع، ولا سيما السلع الغذائية، فضلاً عن العوامل المحلية، كمعدلات تضخم الإيجارات والارتفاع العام في أسعار السلع والخدمات.

ففي نيسان (أبريل)، مثلا، ارتفع معدل التضخم العام إلى 4.9 في المائة، ليسجّل أعلى مستوى له منذ حزيران (يونيو) 2009، ومع أننا نتوقع حدوث بعض التراجع في أسعار السلع والطاقة خلال الأشهر المقبلة، إلا أن زخم الأسعار سيظل قويا بما فيه الكفاية لتبرير زيادتنا الطفيفة لمعدل التضخم العام المتوقع.

نحن نتوقع أن يزداد الدولار قوة وأن يزداد اليورو ضعفا خلال العام الجاري، مع أن الأسواق قد تتفاعل مع مشكلة العجز المالي الأمريكي الهائل، في النهاية.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم العام في الولايات المتحدة 2.2 في المائة في عام 2010 و2.1 في المائة في عام 2011. أما في منطقة اليورو، فإن معدل التضخم العام قد يظل دون 1 في المائة خلال العام الجاري وقد يرتفع إلى 1.4 في المائة في عام 2011.

وفي الصين، قد يظل معدل التضخم العام دون 3 في المائة في عام 2010، وقد يرتفع إلى 3.1 في المائة في عام 2011.

وبصفة عامة، من المتوقع أن يبلغ متوسط معدلات التضخم في آسيا 3.3 في المائة في عام 2010، وأن يظل دون 4 في المائة في عام 2011.

يعد انخفاض معدلات تضخم الإيجارات عاملا إضافيا من شأنه أن يسهم في استقرار معدل التضخم العام خلال العام الجاري.

إذ مثل تضخم الإيجارات بوتيرة متسارعة العامل الرئيسي لارتفاع معدل التضخم العام إلى مستوى قياسي في تموز (يوليو) 2008، عندما تجاوز 11 في المائة.

وفي الوقت الذي انخفضت فيه معدلات تضخم الإيجارات في دول الخليج الأخرى، استمرت معدلات تضخم الإيجارات في المملكة بالارتفاع حتى بلغت مستوى قياسيا تاريخيا مرتفعا قدره 23.7 في المائة في تموز (يوليو) 2008.

لكن في آذار (مارس) 2009، بلغ معدل تضخم الإيجارات في المملكة 12 في المائة بعد ما تراجع على مدى ثلاثة أشهر متتالية.

وطبقا لمسح السوق العقارية السعودية الذي أعده البنك السعودي الفرنسي في نيسان (أبريل)، فإن وتيرة تضخم الإيجارات تمر بمرحلة من التراجع المستمر في الرياض وجدة.

وقد يؤثر هذا الاتجاه في مستويات مؤشر تضخم الإيجارات، الذي يشتمل أيضاً على أسعار الوقود والماء. لذا، نتوقع أن يتراجع مستوى مؤشر تضخم الإيجارات الذي بلغ 10 في المائة في آذار (مارس) إلى 7 في المائة أو 8 في المائة، في وقت لاحق من العام الجاري. ونظراً للتضخم المتسارع في أسعار الأغذية وانخفاض وتيرة تضخم الإيجارات، التي لا تزال مرتفعة، نتوقع أن يظل متوسط معدلات التضخم في المملكة مرتفعا نسبيا خلال العام الجاري وبواقع 4.7 في المائة، مقارنة بـ 5.1 في المائة في عام 2009. ويعزى هذا الانخفاض النسبي في معدل التضخم العام السنوي إلى انخفاض معدلات تضخم الإيجارات.

نستبعد أن يمثل تضخم الأجور عاملا مهما خلال العام الجاري أو حتى خلال العام المقبل، نظرا لتوافر العمالة الإقليمية والآسيوية بأجور معقولة. وهذا ما ينطبق أيضا على الإنفاق الحكومي السخي، من وجهة نظرنا. لكن تركيز هذا الإنفاق على بضع شركات خاصة قد يقوض المنافسة السعرية في بعض القطاعات.

تراجع معدلات نمو السيولة المتوافرة إلى أدنى مستوياتها منذ عقد، إثر انخفاض إجمالي المدخرات المودعة في البنوك يتمثل أحد العوامل التي لا تزيد الضغوط التضخمية في المملكة بمعدلات نمو السيولة المالية المتوافرة. ففي آذار (مارس)، انخفض المعدل السنوي لنمو السيولة المتوافرة (M3) إلى 4.7 في المائة؛ وهذا هو أدنى مستوى له منذ قرابة عقد من الزمن. أما العامل الرئيسي الذي أدى إلى هذا الانخفاض الحاد من المستوى الأقصى الذي بلغ 20 في المائة في عام 2008، فقد تمثل بقصر فترات الإيداع وتراجع الحجم الإجمالي للمدخرات المودعة في البنوك السعودية إلى 313.71 مليار ريال سعودي في آذار (مارس)؛ أي بنسبة 11.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتسارعت وتيرة التراجع السنوي لنمو هذه المدخرات بعد ما بلغت 9.6 في المائة في شباط (فبراير)، ما أدى أيضا إلى انخفاض معدل نمو السيولة المتوافرة، رغم تراجع الطلب على القروض المصرفية. إذ انخفض المعدل السنوي لنمو الطلب على هذه القروض من 21.6 في المائة في شباط (فبراير) إلى 20 في المائة في آذار (مارس).

وانخفضت القيمة الإجمالية للمدخرات المودعة في البنوك السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد ما تضاعفت تقريباً بين عامي 2005 و2009. ويعزى السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى احتفاظ القطاع الخاص بأرباحه وسيولته النقدية في عام 2009، بدلا من إيداعها في البنوك. ومع أن النشاط الائتماني يمثل أحد العناصر الأساسية للنمو، لوحظ أن القطاع الخاص السعودي يحتفظ بأكبر نسبة من سيولته النقدية مقارنة بباقي القطاعات الخاصة الخليجية.

لماذا تراجع النشاط الائتماني؟

لو أخذنا بعين الاعتبار الوضع القوي للعناصر الأساسية للاقتصاد السعودي، لوجدنا أن ضعف النشاط الائتماني المصرفي لا ينسجم مع حجم البنوك المحلية وسيولتها ودرجة تعافي الاقتصاد المحلي.

وخلافا لدول الخليج الأخرى، لم تواجه بنوك المملكة أي تصحيحات حادة في السوق العقارية، ولم تشهد أي انكشافات كبيرة بسبب تعثر ديون الشركات.

فمع أن السوق العقارية السعودية تعاني نقص المعروض، إلا أن أسعارها لا تزال مرنة لدرجة أن القروض العقارية مثلت 2.6 في المائة فقط من إجمالي القروض التي قدمتها البنوك حتى آذار (مارس).

ولئن دأبت الشركات الخاصة السعودية أخيرا على تفادي الاقتراض، إلا أنها ستتمكن حتما من تسديد ديونها، ما لم تشهد الأوضاع العالمية تحولا دراماتيكيا مفاجئا.

بدورها، قدّمت السعودية من خلال المؤسسات الاستثمارية الائتمانية المتخصصة، مثل صندوق الاستثمارات العامة والصندوق السعودي للتنمية الصناعية، دعما ماليا ضخما لإبقاء المشروعات الرئيسية للبنية التحتية على مسارها الصحيح.

ومع نهاية آذار (مارس)، بلغت القيمة الإجمالية لأصول هذه المؤسسات الائتمانية المستقلة 585.29 مليار ريال سعودي، بعد ما انخفضت بنسبة 7.3 في المائة مقارنة بمستويات عام 2008، طبقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.

ومن الناحية النظرية، ينبغي على الاستثمار العام في توسيع النشاط الاقتصادي أن يعزز ثقة مستثمري القطاع الخاص بالاقتصاد، وأن يشجع البنوك الخاصة على توسيع نشاطها الائتماني.

لكن على الرغم من توافر جميع المقومات اللازمة لإنعاش النشاط الائتماني المصرفي، ظل هذا النشاط متواضعا.

وتكررت الإشارة إلى السببين التاليين للمعدلات المنخفضة لنمو الائتمان المصرفي: 1) تشديد البنوك لشروط منح القروض؛ و2) إحجام شركات القطاع الخاص عن الاقتراض لأنها أعطت الأولوية لتسديد ديونها على حساب توسيع أنشطتها.

ولا يعكس هذان السببان إلا جزءا من الحقيقة لأنهما يغفلان عاملين حاسمين آخرين خارجين عن سيطرة البنوك.

أولا: تدخل الدولة السعودية عبر تقديم قروض تمويلية معفية من الفوائد. فمع أن هذه السياسة تساعد على تحقيق الطموحات التنموية الرسمية، إلا أنها لا تشجع البنوك على توسيع نشاطها الائتماني، خصوصا أن الدولة السعودية لم تفسح المجال الكافي أمام البنوك الخاصة لكي تشارك في تمويل المشروعات الاستراتيجية في عدد من القطاعات، مثل قطاعي المرافق والنقل.

لذا ينبغي أن يعاد النظر في هذه السياسة التمويلية الرسمية للموازنة بين التدخل الحكومي واشتراك القطاع المصرفي الخاص، من ناحية، وبين القروض الرسمية المعفية من الفوائد والقروض المصرفية ذات التكاليف المرتفعة نسبيا، من الناحية الأخرى.

ففي المدى المتوسط، ستكون التكاليف الاقتصادية لعدم إشراك البنوك في النشاط الائتماني أكبر بكثير من تكاليف تمويل القروض التي سيتم توفيرها، عبر تلافي القروض المصرفية.

لذا، ينبغي على الحكومة السعودية أن تتجنب إيجاد أي سيناريو يرغمها على تحمل كامل أعباء التنمية الاقتصادية، لأنها في مثل هذه الحالة قد تضطر إلى دعم بضع شركات خاصة منتقاة على حساب معظم شركات القطاع الخاص.

بالتالي، ينبغي التركيز على توسيع مشاركة الشركات المحلية المتوسطة الحجم في المشروعات الضخمة، بما فيها شركات المقاولات، بالتزامن مع بذل الجهود الكفيلة بتوزيع العقود على أكبر عدد ممكن من مختلف الشركات الخاصة المحلية.

هنا، تستطيع الحكومة، مثلا، منح العقود بصورة مباشرة إلى شركات المقاولات متوسطة الحجم، بدلا من أن تسعى للحصول عليها من شركات الباطن فقط؛ كما جرت العادة حتى الآن.

#3#

لذا، قد تحتاج الحكومة لإعادة تنظيم عملية تنفيذ المشروعات الضخمة بحيث يتسنى إشراك أكبر عدد ممكن، من الشركات الخاصة المحلية فيها.

ثانياً: تراجع الدولة حاليا المشروعات التوسيعية الضخمة ومحدودة المخاطر (خصوصا في مجال الطاقة)، الأمر الذي سبب تأخيرات كبيرة في إطلاق مثل هذه المشروعات الجديدة المحتملة، ما أجل إمكانية بدء البنوك في التنافس على تمويلها إلى عام 2011.

وفي عام 2009، أدى تأخير مواعيد إطلاق مثل هذه المشروعات إلى تقليص رغبة القطاع الخاص في الاستثمار، بالتالي، ظل مستوى مشاركة البنوك الخاصّة في تمويل المشروعات متواضعاً.

معدلات النمو المنخفضة للنشاط الائتماني المصرفي

شهد عام 2010، تحولا طفيفا في النشاط الائتماني المصرفي إثر إحجام البنوك عن إقراض القطاع الخاص في عام 2009، وبعد النمو التراكمي الكبير الذي سجله حجم القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص بين عامي 2005 و2008، والذي بلغ نحو 70 في المائة.

كما انخفض حجم القروض الممنوحة للقطاع العام في عام 2009، بعدما سجل نموا تراكميا فاق 50 في المائة بين عامي 2005 و2008.

في آذار (مارس)، سجل النمو الشهري لحجم القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص معدلا ضئيلاً قدره 0.5 في المائة، بينما بلغ المعدل السنوي لنمو هذه القروض في الربع الأول من العام الجاري مستوى متواضعا قدره 1.6 في المائة. في المقابل، بلغ معدل نمو إجمالي القروض المصرفية الممنوحة للقطاع العام بين شباط (فبراير) وآذار (مارس) 6.5 في المائة، علما أن أعلى معدل نمو شهري لهذه القروض منذ أن تفاقمت الأزمة المالية العالمية في أيلول (سبتمبر) 2008، بلغ 8.7 في المائة.

ويعزى نمو القروض الممنوحة للقطاع العام بهذه المعدلات إلى المشروعات التوسعية الرسمية، لكن الاستمرار في تفضيل إقراض القطاع العام ليس صحيا.

وتشير تقديراتنا إلى إمكانية استمرار هذا النمو المتواضع في مجمل النشاط الائتماني المصرفي خلال الأشهر المقبلة، إذ نعتقد أن انتعاش الائتمان المصرفي سيحتاج إلى فترة أطول من تلك التي توقعتها البنوك أصلا.

ورغم المؤشرات الأولية لإمكانية حدوث تحول كبير في معدلات نمو النشاط الائتماني، إلا أننا لا نرى في الأفق ما يكفي من العوامل القادرة على زيادة زخم الائتمان المصرفي بشكل كبير.

وتلعب سياسة الإقراض التي تتبعها البنوك دورا حاسما في معدلات النمو الضئيلة لمجمل نشاطها الائتماني.

فالشركات متوسطة الحجم تذمرت علنا من شروط الإقراض التي تفرضها البنوك، بينما أكدت الأخيرة أن شركات الباطن لم تقدم الضمانات الكافية لإقراض الشركات متوسطة الحجم.

إذاً، في ظل هذه البيئة، لن تقدم البنوك أي قروض إلى مثل هذه الشركات ما لم تحصل على الضمانات التي نبعت من تشديد شروط الإقراض.

وعملت البنوك السعودية أخيرا على مراجعة علاقاتها مع الشركات العائلية، ما يعني أن عودة البنوك مجددا إلى استهداف مثل هذه الشركات قد تستغرق سنوات عديدة.

في المقابل، يتعين على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم أن تصلح هياكلها بحيث تضمن، مثلاً، المزيد من الشفافية في ميزانياتها. علاوة على ذلك، ركزت البنوك أخيرا على القروض قصيرة الأجل. فمع نهاية آذار (مارس)، مثلت القروض الممنوحة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر 23.8 في المائة فقط من إجمالي القروض المصرفية. كما يعكس هذا الرقم نزوع الشركات إلى القروض قصيرة الأجل لتلبية احتياجاتها المالية مع تفادي تقلبات أسعار الفائدة. وتتيح القروض قصيرة الأمد فرصة استغلال التراجع الحاد للنشاط الائتماني، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته خلال السنة الماضية. مع ذلك، نما إجمالي القروض المصرفية في آذار (مارس) بفضل ازدياد القروض الآجلة، بالدرجة الأولى، ما يشير إلى أن عددا من المشروعات الكبيرة حصلت على قروض طويلة الأجل.

أثبتت سياسة الإقراض التقليدية التي كانت تتبعها البنوك السعودية فشلها في العام الماضي إثر تعثر ديون شركتين عائليتين كبيرتين، ما ولد صدمة كبيرة للنظام المصرفي السعودي الذي كانت قد جرفته الموجة العالمية لتفادي المخاطر. بالتالي، اضطرت البنوك إلى مراجعة سياستها الائتمانية التقليدية وفرضت شروطا مشددة على إقراض الشركات الخاصة. وهكذا، تخلت البنوك ببساطة عن تحديد مدى أهلية العائلات للحصول على قروض على أساس فترة العلاقة معها أو مكانتها الاجتماعية أو حجم ثروتها.

وإثر تطبيق هذه السياسات الجديدة في دورة النشاط الائتماني المصرفي، الذي قد يسجل نموا شهريا متواضعا خلال النصف الثاني من العام الجاري. إذ من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي العام للنشاط الائتماني 8 في المائة فقط.

ولو كان قطاع الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم مؤّهلاً للحصول على قروض مصرفية، لكان من الممكن أن ينمو النشاط الائتماني السعودي بوتيرة أعلى. لكن انتعاش الائتمان المصرفي لا ينبغي أن ينبع بالضرورة من تعافي مجمل القطاع الخاص ـ إذ من الممكن تحقيق هذا الانتعاش أيضا عبر إقراض الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم إذا نوعت البنوك محافظها الائتمانية.

ويتمثل أحد الحوافز الكبيرة لنمو حجم القروض المصرفية خلال العام الجاري باستهداف البنوك لقطاع البيع بالتجزئة، الذي وصفته البنوك السعودية التي تكافح من أجل الحفاظ على استمراريتها بأنه استراتيجية نمو رئيسة غايتها استغلال معدلات النمو السكاني المرتفعة، ومعالجة اختراق البنوك المحدود لقطاع البيع بالتجزئة. ففي السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية، ارتبط معظم نمو النشاط الائتماني بتمويل المشروعات وإقراض الشركات، لكن البنوك عززت دورها في القطاع الاستهلاكي منذ اندلاع هذه الأزمة.

ففي عام 2009، عندما انحسر إقراض القطاع الخاص، نما حجم القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الاستهلاكي إلى 179.9 مليار ريال سعودي، أي بزيادة نسبية قدرها 3.4 في المائة مقارنة بمستويات عام 2008، أو ما يعادل سبعة أضعاف مستويات عام 2000. لكن بين عامي 2006 و2008، تقلص الحجم الإجمالي للقروض الممنوحة للقطاع الاستهلاكي، ما يبرهن على أن سياسة إقراض القطاع الاستهلاكي شهدت تحولا كبيرا منذ عام 2009، على الرغم من الركود العام في النشاط الائتماني.

واستمر هذا الاتجاه خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ازداد حجم القروض الممنوحة للقطاع الاستهلاكي بنسبة 7 في المائة، فوصل إلى 186.97 مليار ريال سعودي. وقاد هذه الزيادة نمو الائتمان العقاري بنسبة 25 في المائة. أما معدل نمو تمويل السيارات، فقد كان أدنى بكثير؛ إذ بلغ 4.2 في المائة فقط لأن البنوك استمرت في تجميد التمويل الذي طبقته على معظم وكالات بيع السيارات في عام 2009.

لكن حجم الاحتياجات الائتمانية لقطاع البيع بالتجزئة سيظل صغيرا نسبيا. لذا، نرى أن إقراض قطاع البيع بالتجزئة لا يكفي بمفرده لتوليد أي نمو قوي في النشاط الائتماني، رغم تخلي البنوك تدريجيا عن سياسة تلافي المخاطر ورغم عودة شركات القطاع الخاص إلى الاقتراض.

قطاعا التجارة والسياحة يسجلان نموا متسارعا

تحسن أخيرا أداء قطاعي الأعمال والتجارة بما ينسجم مع درجة التعافي الاقتصادي. فخلال الجزء الماضي من عام 2010، أظهرت بيانات المؤسسة العامة للموانئ أن الاستيراد عاد إلى الانتعاش خلال العام الجاري بفضل تعافي الاقتصاد المحلي.

وفي آذار (مارس) تحديدا، كانت حركة الاستيراد عبر الموانئ السعودية قد نمت بمعدل 53 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت حركة الشحن (التصدير) عبر هذه الموانئ بنسبة 10 في المائة، طبقا لبيانات هيئة الموانئ السعودية.

إذا، عزّزت الشركات التجارية مخزوناتها لأنها تتوقع أن ترتفع معدلات الاستهلاك خلال النصف الثاني من العام الجاري. ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ازداد حجم السلع الاستهلاكية المستورة عبر الموانئ السعودية بنسبة 14.6 في المائة، بينما ازدادت قيمة واردات مواد البناء بنسبة 22.3 في المائة.

الإقراض الحكومي السعودي ينقذ الاقتصاد المحلي من الركود

لضمان الجدارة الاقتصادية وتيسير الأمور، قدمت الحكومة السعودية مليارات الريالات السعودية على شكل قروض معفية من الفوائد إلى مؤسسات مرتبطة بالدولة بهدف إبقاء المشروعات الاستراتيجية ـ مثل مشروع خط الحرمين الشريفين السريع للسكك الحديدية ومشروعات توسيع قطاع الكهرباء ـ على مسارها الصحيح.

ونظرا لبقاء تكاليف القروض المصرفية عند مستويات مرتفعة (خصوصا بعد ما رفعت أسعار فوائد القروض ما بين 50 و100 نقطة أساس خلال الشهور القليلة الماضية)، فإن الاعتماد على الأصول العامة الخارجية لتمويل المشروعات الحيوية إجراء معقول، خصوصا أن الدولة السعودية تكافح من أجل تحقيق أهدافها التوسيعية في الوقت الذي تمارس فيه المصارف العالمية سياسة تلافي المخاطر.

لكن هذا التوجه الرسمي لا يخلو من سلبيات لأنه قد يؤدي إلى تهميش الدور الائتماني للبنوك المحلية الخاصة، في حال عدم تطبيقه بعناية فائقة. وقد أكدنا في تقارير سابقة أن الحكومة السعودية قادرة على تحمل أعباء المشروعات التوسيعية في المدى القريب، لكن لضمان توفير فرص العمل الكافية لتوظيف الأعداد المتزايدة من السعوديين الباحثين عن عمل، يتعيّن على القطاع الخاص أن يقوم بدور استثماري أكبر.

ففي النهاية، يظل القطاع الخاص، لا العام، الأقدر على خلق فرص عمل جديدة لتوظيف الشباب السعودي. وقامت الدولة السعودية بأكثر من المطلوب منها في مجال التمويل بمساعدة صندوق الاستثمارات العامة وسواه، لكن البنوك تحتاج إلى بيئة تشجعها على الإقراض.

مع ذلك، قررت الحكومة السعودية في نيسان (أبريل) تقديم قرض معفي من الفوائد قيمته 15 مليار ريال سعودي إلى شركة الكهرباء السعودية، وهي مرفق رسمي، لتمكينها من تنفيذ عدد من المشروعات الكهربائية الجديدة، بما فيها توسيع محطة رابغ لتوليد الكهرباء لإمداد مكة المكرمة والمدينة المنورة بمزيد من الطاقة الكهربائية.

ويعتقد البعض أنّ حالة تمويل شركة الكهرباء السعودية فريدة من نوعها نظرا للتحديات التي تواجهها هذه الشركة، على صعيد تسريع إنجاز مشروعات توسيع طاقتها الإنتاجية.

لكن صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية السعودية أبرم خلال العام الجاري عددا من الصفقات المماثلة للقرض الذي قدمته وزارة المالية إلى شركة الكهرباء السعودية، ومستحق السداد بعد 25 سنة. ففي شباط (فبراير)، طلب مجلس الوزراء السعودي من صندوق الاستثمارات العامة أن يقدم قروضا معفية من الفوائد إلى العقود التي تسرع إنجاز خط الحرمين السريع للسكك الحديدية، الذي يبلغ طوله 450 كيلو مترا.

وتبلغ تكلفة المرحلتين الثانية والثالثة من هذا المشروع نحو ستة مليارات دولار، ويتعين ضمان تمويلهما في صيف العام الجاري. لكن تقديم قروض تمويلية رسمية نحو 45 مليار دولار في عام 2010، أمر محبط للبنوك السعودية لأن فرص مشاركتها في تمويل المشروعات تضاءلت بشكل كبير.

هناك خط رفيع يفصل بين حجم الدور الذي ينبغي أن تؤديه الدولة في تمويل المشروعات قبل أن تبدأ بإيذاء البنوك، وقبل أن تهمش معظم شركات القطاع الخاص؛ وهذا هو الأهم. ومن وجهة نظرنا، يبدو من الحكمة أن تبحث السعودية عن طرق بديلة لتمويل المشروعات الإستراتيجية. ويتمثل التحدي الرئيسي، هنا، بحقيقة أن بعض الشركات باتت قريبة من تجاوز الحد الأقصى للقروض التي يسمح لأي بنك أن يقدمها (25 في المائة من أسهم البنك)؛ وهو ما يمكن تجاوزه بسهولة نظرا لطبيعة بعض المشروعات.

عدا ذلك، لا يمكن تجاوز هذه المشكلة إلا من خلال تمديد الجداول الزمنية لبعض المشروعات أو خفض التكاليف الإجمالية لبعضها الآخر ـ وهذا ما يبدو مستبعدا في حالات عديدة. لذا، يتمثل البديل الآخر بأن تشترط السلطات تمويل بعض المشروعات الضخمة لقاء سندات ديون أو كمبيالات طويلة الأجل ـ وقد استُخدمت هذه الآلية في التسعينيات في إطار تمويل بعض مشروعات البنية التحتية، مثل طريق القصيم السريع.

وبموجب هذا الإجراء تكون الحكومة الطرف الدائن وتعد الأموال كاستثمارات تدخل في ميزانيات البنوك المشاركة في تمويل المشروعات. أما الخيار الآخر، فهو تمويل المشروعات على شكل اعتمادات مصرفية مضمونة الدفع على أقساط تحرر وفق مدى التقدم في إنجاز كل مشروع. هنا، لا ينطوي ضمان التمويل على أي مخاطر.

وفي جميع الأحوال، يمكن للحكومة أن تعود إلى أسواق المال عندما تنخفض أسعار فوائد القروض التمويلية. ففي الشهر الجاري، فاق سعر فائدة الإصدار الثالث لصكوك شركة الكهرباء السعودية سعر فائدة الاقتراض بين البنوك بواقع 95 نقطة أساس ـ لكن هذا السعر يمثل، في الوقت ذاته، انخفاضا نسبيا قدره 68 في المائة مقارنة بالإصدار الثاني الذي أطلقته هذه الشركة في العام الماضي.

تبرز هذه المعضلة مدى أهمية مشاركة المصارف في تمويل المشروعات لإنعاش الائتمان المصرفي في المملكة. ومن المتوقع أن يزداد زخم التمويل المصرفي للمشروعات في أواخر عام 2010، وخلال عام 2011، أي بعد الموعد الذي توقعناه سابقا؛ وذلك لأسباب عديدة أهمها: التأخيرات في إنجاز المشروعات وإعادة التفاوض حول المشروعات الجديدة.

لذا، فإن حجم التمويل المصرفي للمشروعات خلال السنتين المقبلتين سيمثل معيارا أساسيا في عملية تحديد، متى سينمو الائتمان المصرفي السعودي بوتيرة متسارعة؟

لكن خلال الجزء الماضي من العام الجاري، وضعت نجاعة عدد من مشروعات الطاقة السعودية على المحك. ففي كانون الثاني (يناير)، ونظرا للصعوبات الاقتصادية التي واجهها مشروع بناء مصفاة لتكرير النفط في جازان الواقعة في الجنوب الغربي للمملكة بطاقة إنتاجية تراوح بين 250 ألف برميل يوميا و400 ألف برميل يوميا، دعت الحكومة السعودية شركة أرامكو السعودية إلى إنجاز هذا المشروع بموارد محلية. واتخذ هذا القرار بعد ما غاب الاهتمام الكافي لشركات الاستثمار العالمية الخاصة بهذا المشروع الذي صنف، في البداية، كمشروع مستقل.

إجمالاً، لا تمثل هذه التطورات أي أخبار سارة بالنسبة للبنوك في المدى القريب. فشركات المقاولات كانت توشك على إبرام عقود مع شركة كونوكوفيليبس قبل انسحابها، من مشروع بناء مصفاة ينبع لتكرير النفط.

لذا، نعتقد أن تمويل هذا المشروع سيعاني تأخيرات قد تصل إلى ستة أو تسعة أشهر. وتوقعت البنوك أيضا أن تبدأ المنافسة على فرص تمويل مشروع توسيع مصفاة رأس تنورة خلال الأشهر المقبلة ـ وهذا مشروع آخر تم إرجاؤه إلى أجل غير مسمى.

وتعني مثل هذه التأجيلات أنّ البنوك قد لا تشارك بقوة في تمويل أي مشروع ضخم قبل الأشهر الأخيرة من عام 2010، أو حتى قبل بداية عام 2011، على الأرجح.