شعراء الهامش .. "الكدية" ربح بلا رأسمال

يعج التراث العربي بدوائر مهملة، ترسم حدود أرخبيل "الأدب الشعبي"، تكاد تكون غامضة بالنسبة إلى كثير من الباحثين والنقاد والمهتمين. يعد "أدب الكدية" إحدى هذه الجزر التي نجهل الكثير عنها، رغم سعة انتشار الظاهرة في الأزمان الماضية. فقد بلغت مستوى، ملأ شعراؤها الدنيا وشغلوا الناس، في العصر العباسي أوج ازدهار هذا النمط الشعري اللطيف والطريف، ثم توارى تدريجيا حتى أضحى نسيا منسيا.

لغويا، يدل لفظ "الكدية" على التسول والاستجداء والإلحاح في سؤال الناس، واختلف في تحديد أصل الكلمة، بين العربية والعامية والفارسية. والمكديون طائفة من الشعراء، جعلت من الاستجداء والتكسب المشوب بالحيلة وسيلتها للوصول إلى مال الآخرين. وقد تتجاوز الكدية أحيانا، حرفة السؤال إلى السعي نحو اصطياد مال الغير بشتى الطرق والوسائل.

شاع إطلاق تسمية "الساسانية" على هؤلاء الشعراء، بعدما ادعى المكدون، ليكسبوا شيئا من الشفقة، أنهم أبناء سلالة ملكية، وهي الأسرة الساسانية التي حكمت إيران، فصار يقال للمكدي "ساساني". وانتشر رأيان في معرض تثبيت هذه الرواية، أحدهما، أن ساسان بن بهمن بن اسفنديار ملك انحطت رتبته، فتشرد ورعى الغنم، ثم اهتدى إلى الكدية لتنسب إليه الحرفة. والآخر، يزعم أن ساسان بن قاقان، ينحدر من سلالة أردشير بابك مؤسس الدولة الساسانية.

يتباهى ابن الحجاج بلفظة الكدية، بقوله "وقد تناهى أمري إلى أن/ بكرت من منزلي أكدي". بينما يوصي السروجي ابنه متحدثا عن حرفة الكدية التي تنعت بربح بلا رأس المال، فيقول "ولم أر ما هو بارد المنعم، لذيذ المطعم، وافي المكسب، صافي المشرب، إلا الحرفة التي وضع ساسان أساسها، ونوع أجناسها، فهي المتجر الذي لا يبور، والمنهل الذي لا يعور".

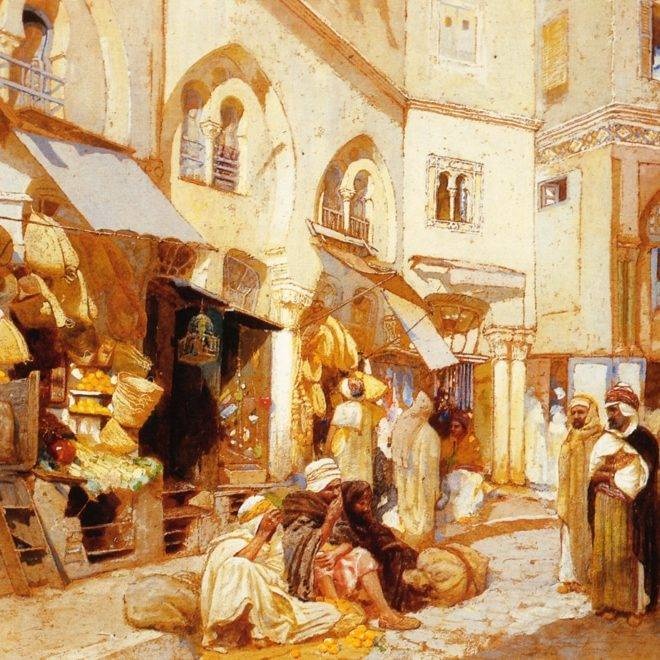

بعيدا عن تفاصيل التأصيل، يقضي المكدي حياته في التنقل من مكان إلى آخر، فهو دائم الترحال، لا يستقر في مكان، ولا يحضنه بلد معين. وشكلت المدن مراكز استقطاب لتجمعات المكدين، ممن يغشون القصور والدواوين والأسواق والمساجد والساحات العامة.. يستجدون الناس، بشكل غير مباشر، باختلاق العاهات والحيل والتنجيم والخداع، أو بنهج صريح، باعتماد فن القول وبلاغة الكلام. وكانت الخلفية الاجتماعية محددا فاصلا في تحديد نهج الكدية، فالمكدي البدوي يعتمد على الفصاحة والبلاغة، نقيض ما يصنعه المكدي الأعجمي، الذي يستعيض عن البلاغة بالحيلة الجسدية والخرافة.

يعد النابغة الذبياني أول شاعر عُرف عنه التكسب بالشعر، وقيل إن الأعشى والحطيئة وغيرهما تكسبوا بأشعارهم. وقد كشف جرير حالة الفقر المدقع التي أصابته، حين خاطب عمر بن عبدالعزيز بقوله "وأن عيالي لا فواكه عندهم/ وعند ابن سعد سكر وزبيب، وقد كان ظني بابن سعد سعادة/ وما الظن إلا مخطئ ومصيب". أوقع هذا التشابه في الأغراض كثيرين في الخلط بين طائفتين من الشعراء، المكديين والصعاليك، رغم الفوارق الكثيرة بين الفئتين، فالشعراء الصعاليك يبسطون يدهم قوية، بينما يبسطها الشعراء المكديون ذليلة خاضعة.

عد نقادٌ الكدية أنها كانت أول الأغراض التي دفعت ببديع الزمان الهمذاني إلى كتابة مقاماته، وأبدع الحريري من جانبه، في صياغة دستور المكدين في العمل والحياة، في المقامة الساسانية. وفصّل ناصيف اليازجي في مقاماته، وعلى وجه التحديد "مجمع البحرين"، في أهداف وطرق الاحتيال والكدية "في مجالس الحكم ومجالس العلم والسرقة والتكدي بالوعظ والتكدي بالمدح والتكدي بالتطبيب...".

يبقى الجاحظ أكثر الأدباء اهتماما وعناية بهذه الطائفة من الشعراء، في مجمل مصنفاته، إذ لا تخلو المصنفات عن الكدية من فصل بعنوان "أخبار الكدية في أدب الجاحظ". كما حضرت نوادر الساسانيين في "العقد الفريد" لابن عبد ربه، وفي كتاب "الأمالي" لأبي علي القالي، وفي كتاب "المستطرف في كل فن مستظرف" لأبي الفتح الأبشهي، على قلته، وأيضا في "كشكول" بهاء الدين العاملي.

تضم هذه المصنفات قائمة من الشعراء، يراوح إبداعهم في شعر الاستجداء بين الإبداع والأصالة وبين اللحن والابتذال، حد إذلال وإهانة الذات والحط من الكرامة في بعض الأحيان، خاصة مع انتشار الظاهرة، في أواسط العصر العباسي، حيث لمع أشهر رواد هذا الشعر في التاريخ. من جملة الأسماء الواردة في تلك القائمة، نذكر: أبو الشمقمق والأحنف العكبري وأبو فرعون الساسي وابن الحجاج وابن سكرة ودعبل الخزاعي وأبو دلف الخزرجي.

يصور الشاعر أبو الشمقمق - أشهر شعراء الكدية - واقعه كأنه نسيج من الخيال، فيقول "فمنزلي الفضاء وسقف بيتي/ سماء الله أو قطع السحاب، فأنت إذا أردت دخلت بيتي/ علي مسلما من غير باب، لأني لم أجد مصراع باب/ يكون من السحاب إلى التراب". بينما يعترف الشاعر الأحنف العكبري بأن الكدية أصبحت مصدر رزقه، وأن الناس يشاركونه في هذه المهنة، حين يقول "قد كانت الكدية إقطاعي/ فاستعصم الناس بأطباعي، قنعت مضطرا لشعف القوى/ عن نيل ما يدركه الساعي". ونقرأ للشاعر ذاته في قصيدة أخرى "رأيت الشعر لا يغني فتيلا/ إذا ما البيت أعوزه الدقيق، إذا نفد الدقيق فقدت عقلي/ ويبقى العقل ما بقي الدقيق".

ويحكى عن الشاعر أبو فرعون الساسي، أحد أفصح وأجود شعراء الكدية، قوله "ليس إغلاقي لبابي أن لي/ فيه ما أخشى عليه السرقا، إنما أغلقه كي لا يرى/ سوء حالي من يجوب الطرقا، منزل أوطنه الفقر فلو/ دخل السارق فيه سُرقا، لا تراني كاذبا في وصفه/ لو تراه قلت لي: قد صدقا".

توفق شعراء - على الرغم من بداءة موقف التسول - من ممارسة الاستجداء دون التفريط في كرامتهم وعزة أنفسهم، في حضرة الخلفاء والسلاطين، فهذا دعبل الخزاعي، معاصر أبو الشمقمق، يخاطب الخليفة المأمون بأبيات نارية بين يديه، بقوله "أيسومني المأمون خطّة جاهل/ أو ما رأى بالأمس رأس محمد؟، إني من القوم الذين سيوفهم/ قتلت أخاك وشرفتك بمقعد، شادوا بذكرك بعد طول خمولة/ واستنقذوك من الحضيض الأوهد".

تعدى صدى أدب الكدية حدود الدولة العباسية، بسبب تلون المكدين، واختلاف انتماءاتهم ومشاربهم. وتقارب الأوضاع الاجتماعية المؤسسة لهذا النمط الأدبي، حيث شق طريقه إلى حواضر الأندلس، فظهر شعراء "التربادور" أو "الترافيرس" الجوالون، وعبر منها إلى مناطق أوروبا في فترات مختلفة.