الإسلاميون السياسيون متلونون تقودهم أهواؤهم وأطماعهم

تروج تنظيمات الإسلام السياسي في أدبياتها التأسيسية لأفكار، يشكل حاصل الجمع بينها الأطروحة المرجعية أو أيديولوجية هذه التيارات "دعوية أو سياسية أو قتالية". وقد تحولت مع مرور الوقت إلى ما يشبه مسلمات يتقبلها المريد قبولا حسنا، دون عناء تفكير أو إمعان نظر وتأمل، فالطاعة والولاء للفكرة والتنظيم وجهان لعملة واحدة، في مدرسة الإسلام الحركي، لا بل إنهما الأساس المتين الذي يمنح هذه الأيديولوجيا القوة والاستمرارية، ويوفران الطمأنينة والسكينة في نفوس الأنصار والمؤيدين لها.

شكلت هذه المقولات بتداخلاتها وتفرعاتها العمود الفقري، وبأثر رجعي، لتيارات الإسلام السياسي بشتى أصنافها. تستدعي هذه الحقيقة تفكيك تلك المقولات، من أجل استيعاب التناقضات الكامنة في هذه الأطروحة، وفهم المفارقات التي تحملها في طياتها، ودوائر اللبس والغموض التي تكتنف هذا المشروع، حيث أسهمت مجتمعة في توفير مقومات بقاء واستمرارية هذه الفكرة لنحو قرن من الزمن، حيث ظهرت أول الأمر في عشرينيات القرن الماضي.

يقدم الإسلام السياسي نفسه ممثلا سياسيا بديهيا للأمة، فهويته المذهبية المتجانسة تعلو فوق الانقسامات، وتؤسس لقناعة مفادها أن شرعية التنظيم مستمدة من وجود "الأمة" ذاته، بعيدا عن أي برنامج سياسي. يذهب أنصار هذه الحركات إلى أنها تمثل "الحق"، ما يخولها لأساس تمثيل الأمة، فما عليها سوى الإعلان عن نفسها، حتى تصبح صاحبة الحق في ولاية الأمة. يقود هذا الزعم إلى إعفاء الإسلاميين، بشكل تلقائي، من تقديم أي مشروع سياسي في معركة التنافس الانتخابي مع بقية الفرقاء في المشهد السياسي، ليس هذا فحسب، بل ينصب العداء لباقي التمثيلات السياسية المخالفة والمتنافسة.

لا تقف أدبيات الآباء المؤسسين عند هذه الحدود، بل تدعي أن تلك الجماعات تمتلك معرفة قطعية بالمقاصد والغايات الإلهية، من خلال إعلان قدرتها على الحكم "بما أنزل الله"، وفرض "معرفتها" وفهمها وتأويلها للنصوص على عامة الناس، ينسب هؤلاء إلى أنفسهم إذا مقدرتهم على معرفة الشريعة المعرفة الصحيحة، وهكذا ينتقلون من نسبية المعرفة البشرية إلى إطلاقية المعرفة.

يتولد عن هذا مقولة "الإسلام دين ودولة" الذي سوق لها بكثرة المؤسس حسن البنا، متأثرا بمنظومة الدولة الحديثة، إحدى ثمرات الحداثة السياسية للعالم المعاصر، دون أدنى انتباه إلى التناقض الفج بين الكلمتين، الدين والدولة من ناحية، ومن ناحية أخرى، إلى اقتران شرطي متوهم في الأذهان بين تلك الدولة والإسلام، ما يعني أن معارضتها ترادف الاعتراض على التشريعات والأحكام الإلهية، وفي الأصح أنها معارضة لفهم الجماعة للإسلام لا أقل ولا أكثر.

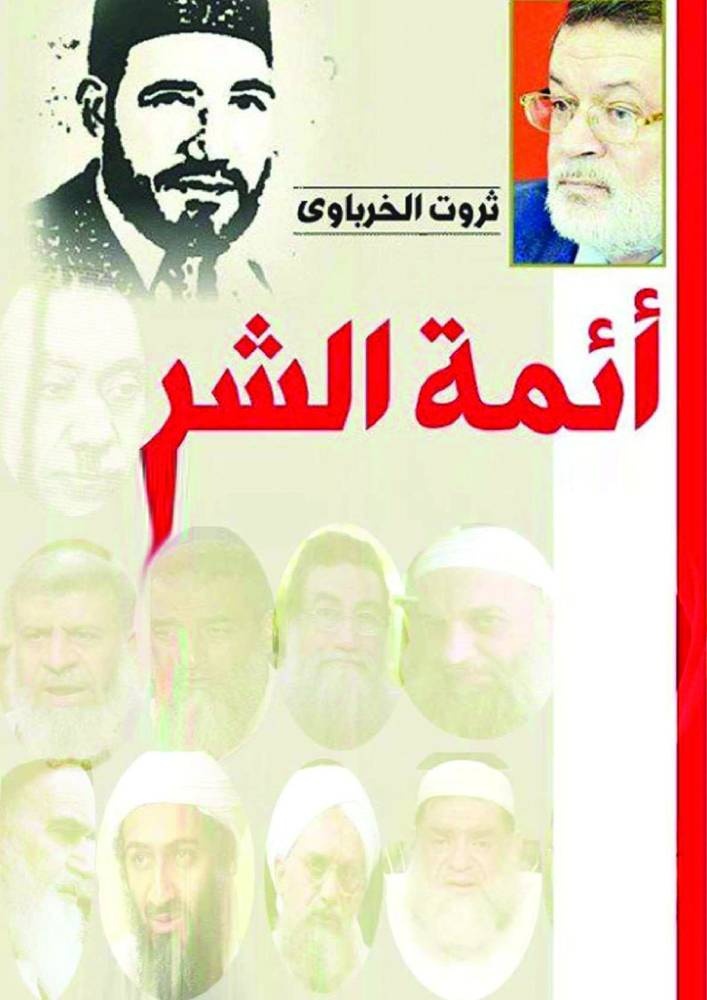

بهذا يقحم الإسلام السياسي بعدا سياسيا آخر، لأنه بكل بساطة يختزل الإسلام في السياسة، طبعا كل الأديان لها أبعاد ونتائج سياسية، سواء الإسلام أو المسيحية أو اليهودية، فكل فعل اجتماعي يرجح أن تكون له نتائج سياسية في التاريخ. لكن اختزال دين معين في برنامج سياسي يخرجنا عن الجانب الديني، ويدخل في إطار توظيف الدين، إذ لو اختزلت الأديان في السياسة، ما كانت لتسمى أديانا، بل أفكار سياسية، أو أيديولوجيات سياسية. وقد علق ثروت الخرباوي على هذا بقول "الإخوان جماعة دعوية ضلت طريقها إلى السياسة، زعمت أنها تريد أن تصلح السياسة بالدين فأفسدت دينها بالسياسة".

على غرار "إسلامية الدولة"، صاغ المنظرون الأوائل للأطروحة الإسلاموية، متوالية من العناوين البراقة الملهمة التي توجد إحساسا باستواء بنيان الإسلام السياسي. فظهرت عبارات "الفن الإسلامي"، "الزي الإسلامي"، "السياحة الإسلامية"، "الأدب الإسلامي"، حتى بات الإقبال على مباهج الحياة رهين تلك الصفة في أوساط أبناء التنظيمات الإسلامية. واهتدى المنظرون الجدد إلى أسلوب الثنائيات، لصناعة هوية وانتماء أصيل، يمنح صاحبه شعورا بالتفوق والتميز، فسك هؤلاء ثنائيات من قبيل: الإسلام والحداثة، الأصالة والمعاصرة، الإسلام والعلمانية، الدولة الوطنية والخلافة.. هكذا ضمن الإسلاميون الحفاظ على قاعدة جماهيرية، تميل إلى الحدية التي تريح الذهن من عبء التعقيد والتجريد، فـ"الإسلام هو الحل"، في حين أن الإسلام دين، وأبعد من أن يكون حلا، كما أنه لم يكن أيضا مشكلة من مشكلات هذه المجتمعات، كما يزعم خطاب هوية حداثوي آخر.

تسوق هذه التنظيرات عادة في صفوف الإسلاميين ضمن باب التجديد، فيما الأصلح أنها تأتي في سياق براجماتية الإسلام السياسي التي تحدث عنها مطولا أوليفييه روا الباحث الفرنسي في كتابه "تجربة الإسلام السياسي"، حين يرى أن الإسلاميين - بالدرجة الأولى - المشاركين في العملية السياسية، اضطروا إلى التلون مع مجريات الأوضاع في دولهم. فتارة ينتحلون لغة ومفاهيم ماركسية، وتارة أخرى يتبنون توجها رأسماليا في الحياة الاقتصادية، وبينهما محاولات صناعة مفاهيم إسلاموية، لعلها تكسب مشروعهم شيئا من المصداقية.

لكن هذا الأسلوب سيف ذو حدين، فبقدر ما يمنح حركات الإسلام السياسي هامشا من المناورة، والقدرة على مسايرة مجريات الواقع المعقد، فإنه يمثل تهديدا ينذر بتآكل التيار من الداخل، لأنه يكشف تناقضات هذا المشروع. ما من شك في أن مشكلة الإسلام السياسي لا تقع خارجه، بقدر ما تقع في داخله، أي في المشروع الإسلامي ذاته، فهو مشروع متهافت، بني على أوهام وتصورات يوتوبية، أبعد ما تكون عن الواقع، وفيه من التناقضات ما يستحيل معها تطبيقه على أرض الواقع، إذ هو في حقيقته مجموعة من الشعارات المطاطة التي لا تتلازم معها برامج تطبيقية، يمكن إنزالها على أرض الواقع.