الجائحة في زمن «الفلاسفة الموسميين»

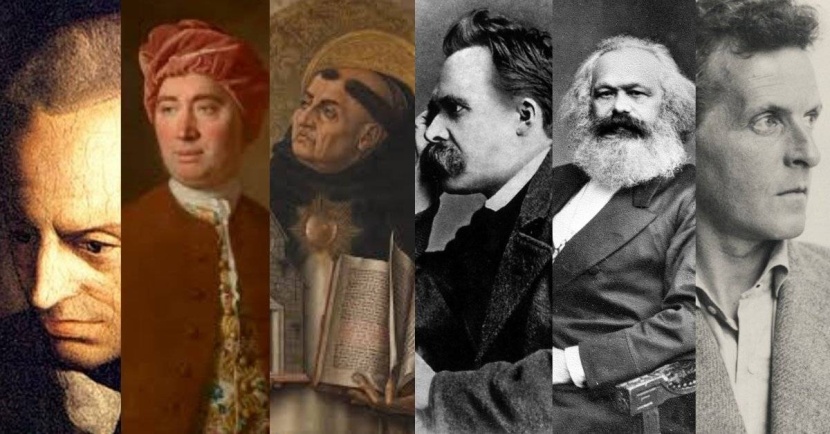

انشغلت الإنسانية في بدايات جائحة كورونا - كعادتها عند التعاطي مع كل طارئ وجديد - بالأسئلة السريعة، عن الحصاد اليومي للفيروس في الأرواح والأموال، وسبل الوقاية وفرص التوصل إلى العلاج. قبل أن تتيقن من طول إقامة كوفيد - 19 في العالم، فبدأت الأسئلة الفلسفية تظهر في التداول اليومي، وصارت الصيغ الاستفهامية لأرسطو وكانط ونيتشه وآخرين حاضرة في الصحف ونشرات الأخبار، باعتماد مقاربات أعمق تستدعي فكرة العولمة ذاتها والفلسفة التي تقوم عليها، من خلال التساؤل بشأن التنظيم السياسي والاقتصادي الذي أسست له، ذلك عبر مساءلة مختلف الفواعل ورصد التدفقات، والتوقف عند التقاطعات والارتباطات بينها، حتى نستطيع تشكيل رؤية تسعفنا لفهم ما يحدث؟ ولماذا حدث ثانيا؟ ولمَ بهذا الشكل والسرعة والكثافة؟

أعاد الاستفهام عن جوانب الصواب والخطأ في التعامل مع وباء كورونا، وما الذي يتوقعه الأفراد من المجتمع، وما الذي يمكن للمجتمع أن يتوقعه منهم، وهل يجب على الآخرين أن يضحوا من أجل الأنا، أم أن اللحظة تفرض تضحية الفرد في سبيل الجماعة، هل نحن أمام لحظة عابرة أم أن عالما آخر قيد التشكل؟.. المجد لرفاق سقراط، ووضع التاج مجددا على رأس الفلسفة، بعد أن سلّته منها فهلوات الضجيج التكنولوجي، وهكذا وجد أبناء الثورة الرقمية أنفسهم مشدودين إلى آراء وفرضيات الفلاسفة، باهتمامهم ذاته بتحليلات خبراء الأوبئة وأبحاث علماء الفروسيات، وربما أكثر، فالجائحة لا تضع الإنسانية أمام تحد بيولوجي يهدد بقاءها فقط، بل أمام تحد لتعريف نفسها من جديد.

شعر العالم بصدمة عدم فهم نفسه، فاستنجد بالفلاسفة لمعرفة ما يجري، والتفكير في أسئلة عميقة عن الوجود البشري، بعد أن ترك فيروس كورونا كدمات، وأحدث خدوشا غائرة على وجهه. تعددت آراء الفلاسفة، واختلفت تنظيراتهم، كما هو ديدن الفلسفة عبر التاريخ، لكنهم على قلب رجل واحد بشأن اللحظة، فالإجماع قائم لجهة أن الحدث محطة فارقة بين عالمين مختلفين، فعالم ما قبل الجائحة حتما مختلف عن عالم ما بعدها. حقيقة شجعت نفرا من هؤلاء على استخدام مطرقة نيتشه عند مناقشة الأفكار السائدة في مجتمعاتهم.

دخل الفيلسوف الفرنسي مشيال أونفري مبكرا في السجال حول الموضوع، فالوباء من منظوره يمثل مرحلة جديدة في حركة انهيار الحضارة اليهودية المسيحية، وفق المقاربة التي قدمها في كتابه "الانحطاط"، وعدّ في أحدث حوار له مع مجلة النقطة "لوبوان" أن "الاقتصاد الليبرالي جعل من الربح غاية جميع السياسات ومنتهاها، وإلا لماذا ننتج أقنعة ونخزنها"؟ ألا يعني هذا جعل الخدمات الصحية حكرا على الأثرياء الذين يستطيعون توفير الأموال للتمتع بها؟ استنادا إلى هذا المنطق الربحي اعتمدت دول استراتيجيات لا أخلاقية، قوامها التضحية بكبار السن، فهم في أعين بعض الاقتصاديين مجموعة غير نشيطة، تثقل كاهل الموازنات المالية، وتمثل عبئا على مؤسسات الحماية الاجتماعية والصحية. تنذر هذه الجائحة بتأجيج الصراع الطبقي، وإسقاط الأقنعة والمسلمات، فالمساواة أمام الوباء مجرد خديعة، كما أن الحديث عن العودة إلى الذات في الحجر الصحي أكذوبة، "صحيح بالنسبة إلى الأغنياء نعم، أما بالنسبة إلى الفقراء الذين يعشون في بيوت شبيهة بأقفاص الأرانب، فلن يكون بمقدورهم تجربة ترف طرح الأسئلة الوجودية، كل ما هنالك أن الحجر سيجعلهم يختبرون حياة الأقفاص".

انتقد الفيلسوف الإيطالي جورجيو أجامبين الإفراط في النزعة "العلموية"، فقد "صار شبيها بالأيديولوجيات في قدرتها على إنتاج الأساطير والمخاوف.. نشهد حاليا وصفات علمية مختلفة ومواقف متباينة تراوح بين أقلية مهرطقة، تنكر خطورة الظاهرة، وخطاب أرثوذكسي سائد، يؤكد خطورتها الحقيقية، ومع ذلك غالبا يختلف هؤلاء جذريا في كيفية التعامل مع الأمر ومكافحة الجائحة". وهاجم بشدة الإمعان في "ترويج الخوف، فالمرء على استعداد للتضحية عمليا بكل شيء، ظروف العيش الطبيعية والعلاقات الاجتماعية والعمل حتى الصداقات والأمراض والمعتقدات الدينية والسياسية، على أن يقع في خطر الإصابة بالمرض".

لا يبتعد رأي أندري كونت سبونفيل عن هؤلاء كثيرا، فقد كان عنوان مقابلته مع صحيفة بلجيكية هو "دعونا نموت كما نريد"، رافضا بشكل مطلق الرفع من شأن الصحة على حساب الحرية، وينقل عن فيلسوف من عصر النهضة يدعى ميشيل دو مونتين قوله "إن الصحة تمثل ميزة، وربما حتى ميزة عليا، لكنها ليست قيمة يجب أن تنظم مجتمعاتنا وقراراتنا السياسية"، لذا أضحى خوف سبونفيل على الحرية أكثر من خوفه من الموت، فالموت هو الموت، وقد مارس مهمته دائما بعناية وهدوء، وفي أغلب الأحيان بعيدا عن ضجة الإعلام.

يقدم الألماني ماتياس هورس من الناحية الاجتماعية قراءة متفائلة حيال ما يقع، فالتباعد الاجتماعي ليس في مجمله خسارة، ففيه جوانب إيجابية تفتح إمكانات جديدة، وتمت مع من اختبرها عمليا، فمع التباعد الاجتماعي "استمتع الناس بالطعام، وأنه بقدر ما أوجد الفيروس مسافة مادية، بقدر ما فرض تقاربا جديدا، إذ أتاح فرصة اللقاء بأشخاص لم نكن لنلتقي بهم أبدا، وأن نتصل بالأصدقاء القدامى في كثير من الأحيان، وتعززت العلاقات التي كانت فضفاضة، وأصبحت العائلات والجيران والأصدقاء أكثر قربا".

يؤكد الأكاديمي الأمريكي جريجوري ف. باباس، رئيس تحرير مجلة الفلسفة الأمريكية، من جانبه "صعوبة التنبؤ بمستقبل العالم في ظل الجائحة، لكن بدلا من ذلك ينبغي إجراء مراجعة للدروس التي نتعلمها، حتى لا ننسى تجربتنا المشتركة"، ويضيف أن "الاضطرابات الحالية تمنحنا فرصة لاكتشاف ما سيحدث لو توقف العالم ببساطة.. إذا أردنا إنشاء دولة أفضل وعالم أفضل لأطفالنا، وإذا أردنا التأكد من أننا باقون بوصفنا أمة وديمقراطية، فعلينا أن نتنبه إلى ما نشعر به الآن"، لكن هذا الشعور المضطرب ينبغي ألا يذكي الرغبة السريعة في العودة إلى "الحياة الطبيعية"، إنما التفكير في طرق العيش القديمة والتعلم من الجائحة بتغيير أنماط العيش، فتلك الطريقة ستؤدي حتما إلى نشوء وباء جديد مرة أخرى.

مع اشتداد وقع هجوم كورونا على العالم، ينصح الفيلسوف الفرنسي الشاب ميشال فوسيل بالعودة إلى قراءة الفلسفة الرواقية، باعتبارها فلسفة معدة لزمن الأزمات، فما تعالجه من مواضيع يتقاطع مع ما يشغل عالم اليوم، فمن بين مواضيع الفلسفة الرواقية، "نجد المنفى. اليوم، نحن لسنا في منفى، بل في عزلة، القاسم المشترك هو أننا لسنا هناك حيث نحب أن نكون. الأخلاق الرواقية "أو العزاء الرواقي" تتمثل في التذكير بقلة حيلتنا تجاه الواقعة التي تنزل بنا، لكن، في الوقت نفسه، تذكر بقدرتنا على التأثير في تمثلاتنا حول هذه الواقعة". نعم، لقد قام الحجر بإلغاء عالمنا، باعتبار هذا العالم، يتعدى البقاء البيولوجي، نحو طريقة تنظيم الوقت، وإنشاء جسور مع الآخر.

تتسع دوائر السجال بشأن كورونا يوما بعد آخر، وتصر الفلسفة على استعادة تألقها في زمن الأزمات الإنسانية، بالحضور عند المنعطفات الكبرى في مسار الإنسانية بحسن التشخيص وصياغة الأسئلة، بيد أن حفنة من "المفكرين" ترفض هذا النوع من التفلسف، ولا تتردد في إطلاق وصف "الفلاسفة الموسميين" على أصحابه، فهم لا ينتعشون إلا في زمن الكوارث، حيث يجعلون من كل تفصيل نبوءة، ويستسهلون التعميم من وقائع منتقاة إلى نظرية شاملة، ممثلين نوعا من كهنة الأزمنة الحديثة.