الأوبئة .. توظيف الكوارث لصناعة نصوص خالدة

تعد المعركة ضد الأوبئة من اللحظات النادرة، التي توحدت فيها الإنسانية عبر التاريخ، فوحدة المصير تدفع الجميع إلى الانخراط؛ كل من موقعه وحسب استطاعته، في محاربة الوباء بالبحث عن كل السبل الكفيلة لتحقيق ذلك، أو على الأقل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكاثره وانتشاره، وذلك أضعف الإيمان. نشأ هذا الوعي الإنساني الاستثنائي بضرورة التوحد والتضامن، خوفا من تكرار سيناريو تجارب سابقة لأوبئة وجوائح وأمراض، كلفت البشرية أحيانا الملايين في الأنفس والأرواح.

شهد العالم في القرن الـ14 على سبيل المثال، وباء الطاعون المعروف باسم "الموت الأسود"، الذي غير تاريخ أوروبا في القرون الوسطى. فقد انتشر بين عامي 1347 و1352، في إيطاليا وجنوب فرنسا وإسبانيا، ثم انتقل إلى ألمانيا وبريطانيا ومصر والشرق، نتيجة نقل السفن التجارية التي رست في ميناء مسينا بجزيرة صقلية للوباء. تاريخيا، يعرف بالموت العظيم، لكثرة ضحاياه، فبعض المصادر تتحدث عن موت 40 في المائة من سكان القارة، وبلغت النسبة في دول كإيطاليا 75 في المائة. وقد تحدث الشاعر الإيطالي فرانشيسكو بتراركا، أوائل الإنسانيين في عصر النهضة، عن هذه الجائحة مؤكدا صعوبة استيعابها "إن الأجيال المقبلة لن تصدق أن ما حدث لنا قد يحدث فعلا".

تعج كتب التاريخ بفصول وتفاصيل عن أبرز الأوبئة (الجذري، التيفوس، الملاريا، الكوليرا، الحمى الصفراء، والإيدز...) التي أودت بالإنسانية إلى التهلكة. وتجدر الإشارة هنا إلى حضور نوع من المبالغة لدى بعض المؤرخين؛ خصوصا القدماء، لحظة كتابتهم عن الأوبئة، لدرجة يجد فيها القارئ نفسه غير قادر على التمييز فيما يقرأه بين الحقيقة والأسطورة، التي ترد من باب المبالغة في التوصيف وتصوير هول الكارثة.

يتجاوز مؤرخون مهمة نقل الأحداث التاريخية نحو التعليق والتأويل وإبداء الانطباع، فمنهم من عد الأوبئة والأمراض عقابا من الله؛ عند المسيحيين والمسلمين معا، على ما ظهر في الأرض من فساد ومنكرات. ففي "الترجمانة الكبرى" للمؤرخ المغربي أبو القاسم الزياني مثلا نجد موقفا صريحا رافضا للتدابير الصحية، التي اصطدم بها في تونس في طريق عودته من رحلته إلى قسطنطينية عام 1794، قائلا: "وبعد يومين جاءنا الإذن بالنزول إلى الكرنتينة الشنعاء الممنوعة عرفا وشرعا .. ولما بلغنا مرسى تونس لم يقبلونا، لمجيئنا من إزمير، التي كان بها الوباء، وأنزلونا بقلعة تيكي وسط البحر بقصد بدعة الكرنتينة، التي جعلوها دفاعا للوباء قبح الله مبتدعها".

يحرص آخرون في المقابل، على النقل الأمين للوقائع، ومنهم محمد بن عثمان المكناسي في كتابه "الإكسير في فكاك الأسير"، الذي تضمن وقائع رحلته إلى إسبانيا عام 1779، فوصف الحجر الصحي بلغة اليوم قائلا: "ذكروا لنا قبل أنه لا بد من أن نجعل الكرنتينة، ومعناها عندهم أن يقيم الذي يرد عليهم في موضع معروف عندهم معد لذلك 40 يوما لا يخرج منه، ولا يدخل إليه أحد .. ومن جملة قوانينهم في ذلك أنه إذا تلاقى أحد من أهل البلد مع الوارد، الذي يرد عليهم من بلاد مشكوك فيه الوباء يجلس معه في الكرنتينة حتى يكملها وبعد فراغه ينتظره الطبيب. ولهم في ذلك تشديد كثير حتى إن الذي يأتي إلى صاحب الكرنتينة بالطعام يطرحه له من بعد، ويحمله الآخر ولا يتماسان، وإن ورد عليهم بكتاب ذكروا أنهم يغمسونه في الخل بعد أن يقبضوه منه بقصبة، وبعد ذلك يقرأونه". تحضر الأوبئة والجوائح والأمراض موضوعا للسرد، في عديد من الأعمال الروائية عالميا وعربيا، على الرغم من أن الرواية فن، وليست تاريخا. لكن الروائي البارع ينكب على فرز أحداث واقعة معينة، ويبدأ في دراسته قصد اختيار ما قد يصلح في الحبكة الروائية، واستبعاد ما يبدو غير مناسب لمتن النص ومجريات الأحداث. على هذا الأساس، تخضع الواقعة (الوباء أو المرض..) لوصف ناقص في الرواية، إذ لا يتم نقل الحدث، كما وقع فعلا وحقيقة، فكما قال أحدهم: "كتابة الرواية فن، وكتابة الأوبئة بطريقة لا تفزع القارئ أو تطرده من القراءة، فن آخر".

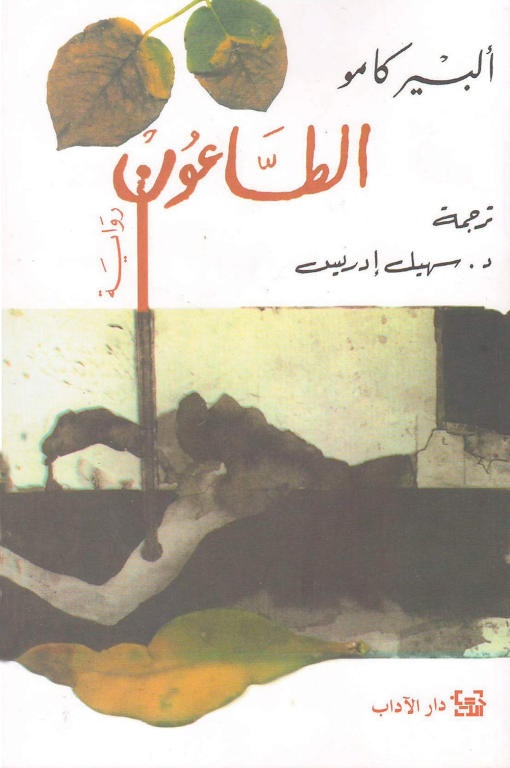

اختار روائيون عالميون الأوبئة عناوين لأعمالهم، فكتب كامي رواية "الطاعون" عام 1947، وبعده بأربعة عقود كتب غابريل جارسيا ماركيز "الحب في زمن الكوليرا" (1985)، وعام 1997 أبدع البرتغالي خوسيه ساراماجو رائعته "العمى".. فيما فضل آخرون أن يشكل الوباء مسارا في صناعة أحداث رواياتهم، أو معركة تواجهها إحدى الشخصيات. كما في روايتي "الحرافيش" و"خان الخليلي" للمصري نجيب محفوظ، وعند الروائي السوري حنا مينة في رائعة "المصابيح الزرق"، التي قضى اثنان من أبطالها بمرض السل.

اختار الروائي المغربي أحمد توفيق؛ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الحالي، أن يجمع في توليفة رائعة بين الجائحة والمرض في روايته "جارات أبي موسى" (1997)؛ الرواية التاريخية الواقعية، التي تنقلنا بطلتها شامة إلى القرن الـ14 زمن الحكم المريني بالمغرب، أوج القلاقل السياسية والاضطرابات الاجتماعية والأزمات الاقتصادية.

يطول الكلام عن قدرة الروائيين في توظيف الكوارث (الأوبئة الأمراض...) لصناعة نصوص أدبية خالدة، لا يقوى التاريخ على تجاوزها. لذا ستبقى الرواية بيتا شاسعا يمكنه أن يسع كل الفنون الأخرى، بما فيها التأريخ، فما تقدمه الرواية- في نظر الروائيين- حتى لو كانت قصيرة يفوق ما يقدمه المتحف، فهي بمنزلة صدر للإنسانية، يمكن كل الروائح من التنفس داخلها بارتياح.